トイトレを考察する

今回はメソッドにそってどの様な考えのもと問題を解決したかを深掘りして説明します。Aはトイトレが始まってから荒れ始め、最初は脱ぎ着のストレスから荒れていると判断し脱ぎ着しやすい服装に替えました。普通ならこれで改善の方向に向かいますが改善されず荒れ方は酷くなります。色々と方法を試みましたが改善されません。この状態はイヤイヤ期ではなく悪い状態に入っていいると判断し原因を考える必要がありました。以下が原因を探し出し改善へ向けての道筋です。

1,観る(原因を見つける)

手を尽くしても改善しない場合は他に原因があると考えます。これを取り除かなければどの様に手を尽くしても改善はされません。スタッフも原因が解らず葛藤を続けると不満の域になります。そこで原因を全く違う観点から考えたり、見えていないことから探す事が必要になります。そこでAの母親に対する態度の変化に注視しました。このことから原因は保育園ではなく家庭にあるのではないかと考え仮設を立てました。

仮説の材料

Aは真面目で几帳面な性格であった。それが急に荒れ出し手がつけられない状態になる。その状態が始まったのはトイトレを始めてからなのでAの心の荒れの切っ掛けはトイトレであることは間違いないと判断する。保育園でトイトレの時間にはやれる範囲のことは行ったが現状は回復させない。以前よりも悪くなる一方である。切っ掛けを作ったのはトイトレだが原因は他にあるのでは無いかと考えた。その時にAの母親に対する態度の微妙な変化に気がつく。具体的には目つきが違う。これはお向かいの時のAの表情が以前の母親に対する表情と違うことを見つけAの荒れの原因は保育園ではなく家庭にあるのでは無いかと考えて以下の様な糧説を立てる。

(1)仮説を立てる

家においてAが荒れる(悪い状態)になる原因の仮説を立てる

①Aの特性を考える

頑張り屋、こだわりが強い、粘り強い、非常に不器用、表現が上手くない

②家族の特性から

穏やかで優しい 心配性 面倒見が良くとても丁寧 子どもの服装にも美意識がある

↓

この事からの仮説

Aはトイレの脱ぎ着を最後まで自分でやりたい。しかし自分の思うようにできない。心配性で優しい親はAの脱ぎ着を手伝う。この事にAは不満を持っているが上手く表現し伝える事ができない。

(2)仮説を深める

保育園内でも自分でやりたいのかと思い,ある程度任せていた事もある。しかし本人に任せても荒れる。手伝っても荒れる。この事が問題を大きく複雑にしている。そこには二つの原因がある可と考えてみる。

①原因1 大人が手伝う事で自分が最後までできないという事へのストレス

②原因2 上手に脱ぎ着が出来ない自分に対する不満からのストレス

この二つの原因は他から見た時に矛盾している。手伝っても荒れる。自分に任せても荒れる。これでは補助はできない。

(3)仮説を決める

Aが荒れている原因は①大人が手伝う事で自分が最後までできないという事へのストレス+②上手に脱ぎ着が出来ない自分に対する不満からのストレスが重なったものであり、それぞれの場面で違った対応をする必要があると考えた。しかし、他者から今のAの心情がどの場面かの判断は難しいためAが自らの意思で自分の行動を切り替える必要があると感じた。3歳児の子どもにそれをさせる為には切っ掛けを作る必要であると考え。そこで切っ掛けを作りAの意識を変える事ができれば問題を解決できると仮説をまとめる。

2,練る(切っ掛けをつくる)

次に切っ掛けを作る方法を考えます。そこで、トイトレの脱ぎ着よりも難しい課題を用意し成功させる事にしました。そこでの達成感を味合わせた後に、トイトレで荒れている自分とそれよりも難しい課題をこなす事ができた自分を比較させどちらの自分を選択するかをを決めさせます。課題は上級生のレベルで行う遠足(歩くだけの設定保育)にし上級生への根回しを行いました。

3,行う

練る段階で決めた方向性を具体的な行動に移す段回が行うです。失敗すると以前よりも悪い状態になる恐れがあるので充分な準備と細かな配慮を必要する場面になります。以下のその時に行った行程になります。

(1)本人に決めさせる

この場面で一番重要なことはA本人に上級生と行動するかしないを決めさせることと考え、Aの意向を主任のN先生に打診してもらう。Aには参加する事は大変で疲れる、途中でやめられないけど大丈夫かということを確認してもらい参加する場合は本人が園長(私)まで意思を伝えに行くように指示してもらう。Aがきた時には最初は無理だから止めた方がいいと伝える。それでも行きたいとA本人が言うように誘導する。

※幼児の特徴として年長者と認識されることは嬉しいと感じるため上級生と同じ行動をするかと聞かれれば必ず行くと答えると予想のもとで行程を組み立てる。行かないと

答えれば新たな手段を考える。

(2)上級生への根回しをする

上級生にはAが歩けないようになった場合はAをフォローしてもらいたいと伝える。今日は年少者が一緒に行動する事になるので年長者はどう行動すべきかを話し合わせる。歩く速度の確認、Aのフォローの段取りを決め片道約1時間の遠足に参加させる。

※遠足の場面でAがついて行けず挫折感を味わってしまえばもっと悪い状態になるので細心の注意が必要な場面と考え、上級生が自分より年少の子供にどう対応する姿がかっこう良い(女子ならば可愛い,優しい)かを考えさせAに対する対応のイメージを固めた。

(3)達成感と自己分析

遠足から帰ってきた時にAだけ残し、歩ききった時の達成感を感じている自分とトイトレで荒れている自分を俯瞰的に考えさせ(想像させ)自分はどっちになりたいかを考えさせる。その時に有効的なワードが「格好良い」になる。「今日はかっこ良かったが、トイレはかっこ悪い。Aはどっちが好き。どっちになりたい」ここからがAへの課題になる。かっこ良くなるためにはどうするか考える。

4,続ける

続けるとは課題をクリアーしながら自分を1日、1日アップデートすることです。これは原因を見つけ(観る)作戦を考え(練る)実行(行う)したことを継続させ実力をつけさせる事を言います。切っ掛けが良い動き始めた時がゴールではなく此所からがスタートと考えるからです。そこでAには次の様な課題を出しました。また家庭でも時間はかかっても、上手く出来なくても本人が手伝って欲しいと言うまでは待って下さいと伝えました。

①トイレに行くときは必ず園長(私)を呼ぶ。補助は必ず私が行う。

②最後まで自分で脱ぎ着させる事にするが手伝って欲しい時のみ意思を伝える。家でも手伝って欲しい時はちゃんと伝える。

③上手に脱ぎ着ができなくて荒れそうになった場合は「格好悪くなってもいいのか」と自分に言う。

④上手くいかないときにはゆっくり最初からやり直す。

⑤上手にできないこと、遅いことは気にしない。催促もしない。自分のペースで構わない。しかし出来ない事で癇癪を起こした時には園長は怒る。

⑥保育園だけでなく家でも暴れたりしないと約束する。

この様な約束で少しずつ実力をアップデートすることにしました。

5,考察

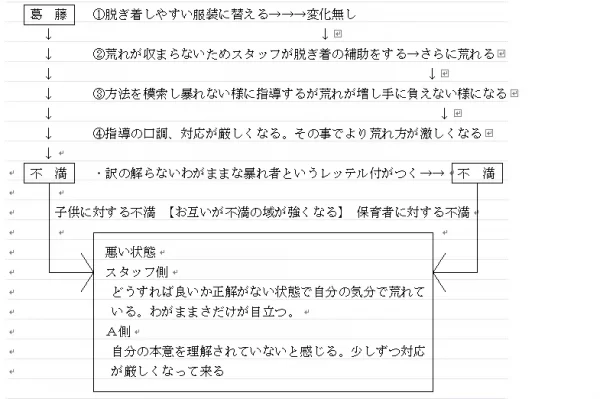

今回の指導で一番厄介だったことはAが荒れる原因が矛盾した二つの要素が絡まっていたことだと考えます。上手く出来ない原因とそれでも最後まで自分でやりたい願望が原因を複雑にし上手に表現できない事も相まって「悪い状態」を使ったことです。下の図はそのメカニズムを簡単にまとめたものです。

原因は一見複雑に感じますが単純です。本人が最後まで自分でやるか、手伝ってもらうかの意思表示をきちんとする。これができれば何の問題も起こりません。それが上手にできないのが子供だと認識する必要はあります。逆に悪い状態がひどかった割に原因がわかった後の解決が早いことも子供の持つ良い特性と考えます。子供は純粋にかっこう良くなりたいと思い、かっこう良くなるための努力をします。この純粋さを続けていくことは時には財産に、時には困難を乗り切る武器になると思っているのですが・・・

次回はクラブの選手指導例を書きたいと思います。